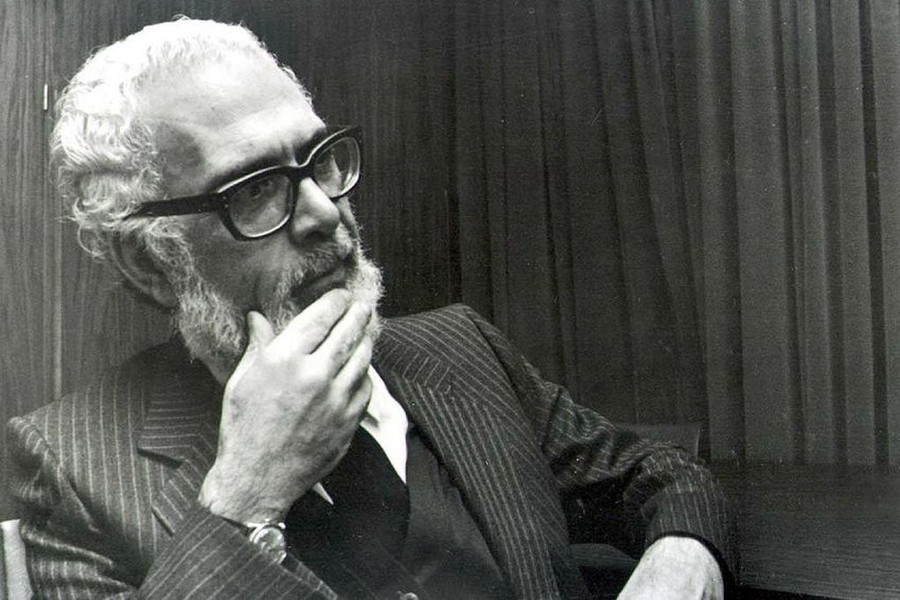

Di Benedetto está desnudo. Solo la barba blanca y dispareja le cubre la cara, ni los gruesos anteojos de carey le dejaron. Lo apuntan ocho fusiles de asalto FN FAL, semiautomáticos, fabricados en Rosario. Di Benedetto está en los huesos, la piel reseca por el frío, y solo piensa en su rostro, en la desfiguración del rostro, la frente partida, la mandíbula colgando.

Lo van a matar, dentro de unos segundos el escuadrón de muchachos argentinos recibirá la orden y Di Benedetto caerá desplomado sobre la arenilla de ese patio grande, en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario de La Plata. Pero él piensa en su rostro, las municiones desperdigadas por dentro después del primer contacto, una supernova metida en su cerebro.

Antes, uno de sus carceleros le tiró los anteojos al piso y los despaturró con el taco de sus botas negras; no era Borges, pero era piti y sin los poto-de-botella veía solo sombras. “Así es como Ojo Uno y Ojo Dos se fueron, como guiados por el Pájaro Azul, en pos de la felicidad”.

Antes, Di Benedetto estaba rendido en el catre de su celda del pabellón 10, mirando con los lentes puesto las figuras y laberintos que la humedad y la desidia dibujaban en el techo. Di Benedetto imaginó en esos trazos mariposas, pumas blancos, vizcachas, sargazos y onagros. “El escritor que quiere escribir un cuento con animales, para adquirir experiencia y poner verosimilitud se vuelve mono”. Entonces entró a buscarlo el mismo carcelero, u otro, y como Di Benedetto no lo vio, abstraído como estaba en las figuras del techo, el carcelero se encaramó en el catre y le saltó sobre el pecho. Di Benedetto perdió el aire y, más tarde, los lentes.

Antes, Borges y Sábato almorzaron con Jorge Rafael Videla en la Casa Rosada y, según se dice, le entregaron una lista de once personas vinculadas a la cultura de las que se desconocía el paradero. Entre ellos estaba Di Benedetto. Videla lo negaría, nunca hablaron de desaparecidos en esa reunión, de los “chupados”. A la salida del almuerzo, Sábato dijo: “me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente”. Y Borges: “es todo un caballero”.

Antes, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina había aterrizado en una base militar al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. En el vuelo, Di Benedetto fue golpeado en la nuca y en la frente con la culata de los fusiles. Entonces se le metió en la cabeza el zumbido de los cuatro motores turbohélice, le quedó ahí un ruido constante que lo exasperaba, lo volvía loco. Los soldados se burlaban de él, el abuelo perejil, Papá Noel, el más viejo de los presos trasladados desde el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza.

Antes, Di Benedetto había pasado seis meses detenido en el Liceo Militar General Espejo primero y en la Penitenciería de Mendoza después. Allí lo quemaron con cigarros, lo apalearon, querían saber lo que sabía. Él, que trabajaba con las palabras, se quedó mudo. Durante gran parte del día se paseaba abstraído y solitario por la cancha de fútbol, pura tierra seca, polvo, apartado de los otros presos que conversaban entre ellos y lo miraban con algo de recelo. Di Benedetto meditaba, trataba de entender, de desentrañar los mecanismos del absurdo. Un día le leyeron el titular del diario que él había dirigido hasta hacía solo unos meses: “El país vive y trabaja normalmente”. Según su compañero de celda, fue la única que vez que se le vio putear con su voz grave y profunda.

Antes, una patrulla militar irrumpió en las oficinas del diario Los Andes en busca del subdirector. El subdirector era él, Antonio Di Benedetto, en la práctica el responsable del diario desde hacía casi diez años: la Dirección la ocupaba un muerto, el hijo del fundador del diario. Di Benedetto era el jefe, el responsable, al que buscaban los milicos. Entraron a la redacción con estruendo, mientras al mismo tiempo otras patrullas allanaban la casa de Luci y de Carmen, su hija y su hermana respectivamente. Afuera del diario, por la calle San Martín, la gente se agolpaba para leer las noticias frescas que se escribían todos los días en una pizarra. Di Benedetto se vio atravesando entre ellos, reducido como un delincuente; él, un hombre pulcro hasta la manía, el periodista que jamás salió a la calle sin corbata, subido a la patrulla a culatazos. La imagen lo descompuso, pero le dio también las palabras necesarias para convencer al milico de mayor rango de que lo sacaran por la parte trasera del edificio y evitaran así una inquietud innecesaria entre los mendocinos.

Nunca sabría de qué se le acusaba, rumores hubo de ser correo del Ejército del Pueblo, una excusa, la militancia no era lo suyo. En lo político Di Benedetto era precavido, timorato incluso para algunos, y lo único cierto es que publicó en el diario la noticia de varias detenciones clandestinas, blanqueando los nombres de los involucrados, lo que, en muchos casos, terminó salvándoles la vida. A él no le parecía nada demasiado heroico. “No lo esconde, tampoco lo pregona”, dirá del gaucho Aballay, uno de sus personajes más memorables.

Antes, Di Benedetto escribió Zama. En dieciocho días, durante unas vacaciones. Una novela de la espera, del horror de la provincia, de la condena ineludible. Quizás la más importante novela escrita en nuestra lengua. Don Diego de Zama fantaseando con la partida que no llega, imaginando el traslado a Buenos Aires, padeciendo la brutalidad de la burocracia y del poder sin sentido. Había escrito también El silenciero, sobre el infierno del ruido que son los otros y Los suicidas, una suerte de catálogo sobre las muchas y variadas posibilidades que ofrece el suicidio. Y había escrito cuentos, muchos cuentos reunidos en al menos cuatro volúmenes, cuentos de animales, de adulterio, de la pampa. Extraños y existenciales, la constatación de un desajuste con el mundo, la imposibilidad de la pertenencia, un trabajo con el lenguaje sobre todo, la búsqueda de una sintaxis propia, sin “escorias retóricas”, como dirá Saer.

Y ahora Di Benedetto está ahí, desnudo, el pelo revuelto, las costillas marcadas bajo el pellejo macilento. Está ahí, listo para morir acribillado por esos ocho jóvenes argentinos. Algunos de ellos ya conocían el truco, pero no todos. Era una farsa, una variante más de la humillación. Los soldados reciben la orden y bajan los fusiles. Luego se alejan del lugar, avergonzados. Así los ve Di Benedetto, avergonzados por la miseria a la que los sometían sus superiores, así dirá que los vio —aunque sin lentes veía solo sombras, bultos—, avergonzados como él mismo, que está desnudo, sucio, agarrotado de miedo y de frío.

Después lo soltaron y deambuló por Buenos Aires buscando explicaciones. Nadie pudo dárselas, nunca, y eso terminó de quebrarlo. Y partió a París quebrado, roto, sin explicaciones. Después vivió en España, donde participó con seudónimo en algunos concursos de cuentos, en provincia. Y sería Sensini, el personaje de Bolaño en Llamadas telefónicas.

Después regresó a la Argentina y, al poco tiempo, se arrepintió de haber regresado. Publicó de todos modos la novela Sombras nada más: “Otra vez será, se conforma Emanuel. ¿Otra vez será el encuentro definitivo con Pascua? No, nunca más. Otra vez será que coja el avión de Iberia en Barajas para ir a dar en las islas del Pacífico. ¿Otra vez? Antes que pueda lamentarlo ¿no le saldrá al paso la sigilosa muerte? Emanuel sonríe, lastimosamente”. Di Benedetto comía a diario en El Cuartito, una pizzería de la calle Talcahuano, y ya tarde, en la noche, arrastraba los pies rumbo al departamento que le prestaron unos amigos, en Las Heras con Laprida.

Y después murió por segunda vez, el 10 de octubre de 1986. Le estalló una arteria en el cerebro y en pocos segundos lo dejó convertido en una pequeña galaxia teñida de rojo.